最近、特にSaaS等のデジタルプロダクトの業界ではプロダクトマネージャーという言葉を良く耳にするようになりました。

プロダクトマネジメントに関する書籍も発売されていますし、プロダクトマネージャーが集う大規模イベントも開催されています。

この記事では、急激に注目度が高まっているプロダクトマネージャーの業務内容、必要なスキル・考え方と、従来からよく知られているプロジェクトマネージャーとの違いなどをご説明します。

プロダクトマネージャーとは

プロダクトマネージャーとは、その名の通りプロダクトを成長させる役割を担うマネージャーのことです。

PM(Product Manager)と略して呼ばれることもあります。プロダクトは一度ローンチして終了ではなく、継続して利用してもらうため常に改善を試みることが大切となってきています。

SaaSが普及したことで、顧客は簡単に利用を開始、また利用を終了することができ、企業側は常に顧客ニーズを満たし続けなければ収益を上げることが困難となってきました。

プロダクトマネージャーは顧客にとってプロダクトをより魅力的なものにし、顧客満足度を最大化させ、利益最大化を目指すポジションですので、企業の中でも重要な役割を担っています。

プロダクトとは?

プロダクトとは、企業やブランドが提供する製品やサービスのことを指します。

例えば、音声コントロールで家電製品を操作できるスマートスピーカー「Amazon Echo」や、そこに搭載されている音声アシスタントAI「Alexa」はAmazonのプロダクトです。

昨今は広告などによる宣伝よりも、優れたプロダクト自体が普及やPR、販売促進などに貢献し、営業活動やマーケティング活動を担う戦略「プロダクトレッドグロース(Product-Led Growth/PLG)」に注目が集まるなど、従来以上にプロダクトの重要性が増してきています。

プロダクトレッドグロースについては以下の記事もご参照ください。

プロダクトマネジメントとは?

プロダクトマネジメントとは製品の開発・改善から販売・マーケティング戦略の策定まで全プロセスを管理し、最終的な製品の成功に責任を持つ役割のことです。プロダクトマネージャーには市場調査、製品開発、テスト、および製品ローンチのすべてを適切に調整し、市場での製品販売を成功させるために必要なプロセスを確立することが求められます。

例えばスタートアップ企業の場合、プロダクトマネージャーは製品の企画からリリースまでを担当し、製品全体の改善に努めます。製品の成長に重点を置き、市場に適切なプロダクトを提供することで競争力を強化し、市場シェアを拡大することがプロダクトマネジメントにおける最優先の目的になります。

また、プロダクトマネジメントではマーケティングチームと協力し、製品の特徴や優位性を強調するためのマーケティング戦略を策定することも必須です。例えば、マーケティング戦略の一環として製品のプロモーションを行い、顧客に製品の存在を知らせることなどが不可欠です。

以上のように、プロダクトマネジャーは製品を通じて企業のビジネスグロースを促進する重要な役割を担っています。グロースマーケティングには、製品の成長戦略を立案し、市場に適切な製品を提供することで企業のビジネスグロースを実現するプロダクトマネジメントが欠かせません。

プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーの違い

プロダクトマネージャーとよく混同されて考えられる職種に、プロジェクトマネージャーというものがあります。両職種ともPMと略して表記されるため、どちらを意味しているのか明確にすることが大事です。

プロジェクトマネージャーはシステム開発において、プロジェクトを円滑に進め、成功に責任を負う、プロジェクトの管理者を指しています。品質やコスト、リリーススケジュールなど、プロジェクトをリリースするために必要な条件、タスクなどを管理するのが業務です。

プロジェクトマネージャーは「When」「How」に責任を持つと言われており、「品質」「コスト」「リリーススケジュール」など、成功に導くためにプロジェクトを管理するのが役割です。

一方でプロダクトマネージャーは「What」「Why」に責任を持つ役職であると言われています。プロダクト価値を最大化させるために「どんな課題があるのか」「何を作るのか」「なぜ作るのか」など、市場・顧客ニーズと製品をマッチさせることが業務です。

プロダクトマネージャーの業務内容

プロダクトマネージャーは、企業の製品やサービスの成功に直結する役割を担っています。具体的には、以下のような業務を担当します。

プロダクトの戦略立案

プロダクトマネージャーは、市場調査や競合分析を行い、ユーザーのニーズやトレンドを把握した上で、製品やサービスの戦略を立案します。その際には、価格設定やマーケティング施策なども考慮し、製品のライフサイクルを管理します。

製品開発の指揮・監督

プロダクトマネージャーは、製品開発チームと協力して、製品の仕様や設計を決定し、開発プロセスを指揮・監督します。その際には、品質や予算、スケジュールなどの制約条件を考慮しながら、製品を完成させます。

マーケティング戦略の立案

製品のリリース後も、プロダクトマネージャーはマーケティング戦略の立案に携わります。具体的には、広告やプロモーション、PR活動などを通じて製品の認知度を高めたり、ユーザーのフィードバックを収集したりすることが求められます。

製品の改善・改良

プロダクトマネージャーは、製品のリリース後にもユーザーの声を聞き、製品の改善・改良を行います。その際には、顧客満足度や市場トレンド、競合状況などを考慮しながら、製品を改善していきます。

以上のように、プロダクトマネージャーは、製品のライフサイクル全体にわたって責任を持ち、ビジネスの成長に重要な役割を果たしています。グロースマーケティングにおいても、プロダクトマネージャーがユーザーのニーズを把握し、それに応じた製品開発やマーケティング戦略を立案することで、企業のビジネス成長を促進することができます。

プロダクトマネージャーに必要なスキル・考え方

プロダクトマネージャーには、以下のようなスキルや考え方が求められます。

プロジェクトマネジメント能力

プロダクトマネージャーはプロジェクト全体の進捗状況を管理し、タスクの優先順位を決定してチームメンバー全員とコミュニケーションを取る必要があるため、プロジェクトマネジメント能力が不可欠です。

ユーザー調査能力

また、ユーザーのニーズを理解しプロダクトの要件を明確にするためには、定期的なユーザー調査を実施する必要があり、そのようなニーズに合った製品を開発するためのユーザー調査能力も欠かせません。

データ分析能力

そして、プロダクトマネージャーはデータを収集・分析し、プロダクト開発の成否について評価する必要があります。データに関する意思決定においては、製品の成長を測定し、最適な施策を立案するためのデータ分析能力が必須になります。

コミュニケーション能力

このほか、プロジェクトを成功に導くためにはエンジニア、デザイナー、マーケター、そして顧客とのコミュニケーションを密に取ることが重要なため、高いコミュニケーション能力も求められます。

カスタマーサクセスの考え方

プロダクトマネージャーの役割は顧客満足を最大化させることにあり、カスタマーサクセスの考え方を持っている必要があります。カスタマーサクセスとは「顧客の成功」を意味しており、サービスの利用を通して顧客の成功を実現を支援することで、顧客を中心に考え、成功のため能動的に働きかけ、成功を共に実現するための活動の総称のことです。

プロダクト開発の際に、いかに顧客のことを考え、顧客視点に立ち考えられるかが、顧客の成功実現を大きく左右するでしょう。

カスタマーサクセスについては以下の記事もご参照ください。

また、プロダクトを成長させるための考え方、いわゆるグロース思考を兼ね備えている必要もあります。グロース思考とは、今後企業・サービスを成長させるために大きな鍵となってくる考え方です。

これまでマーケティングと言えば上司などの「勘や経験」に頼って、意思決定されてきましたが、私たちが現在生きている社会ではもうそれらは通用しなくなっています。

そこで大切となるのが「データドリブン」です。

これまでもデータを収集してきましたが、有効的に活用している、とは言い難い状況の企業がほとんどでした。データを活用するためには、データを専門的に扱うデータサイエンティストが分析をしていましたが、そのデータサイエンティストでさえも分析には2〜3週間かかってしまっていました。

そのため、必要なデータを即座に手にすることができず、分析をしても終了時には、もう必要でなくなってしまっている、ということが起こってしまいます。しかし、現代では技術の発展により優れた分析ツールが多数存在します。これまで2〜3週間かかっていた分析の時間を何と数分で終わらせることができるのです。

より詳しくデータドリブンについて理解したい方は以下の記事もご参照ください。

ツール分析によって確保できた時間を活用して、どれだけ多くの改善を施すことができるかが、プロダクト成長において大きな鍵を握っています。

プロダクトを成長させるためのフレームワークで一般的に使用されているのが「OODA(ウーダ)ループ」で、このOODAループを用い、施策を素早く実施することで、常に顧客のニーズを満たすプロダクトを作り上げることができます。

また、施策が失敗に終わってしまっても、それだけで終わらせるのではなく、「失敗から学ぶ」こともプロダクトマネージャーに必要なスキルとなっています。

Amazon、Microsoftなどの世界を代表する企業でも、OODAループを用いいかに早く多くの改善を施すかが重要視され、年に1,000回以上もの改善を試みていますが、それらのほとんどは失敗に終わっている、というデータも存在します。

しかし、これらの企業では失敗からも多くを学び、次の施策に活かしています。そこが、世界を代表するような企業になれるのか、という差であるとも言えるでしょう。

プロダクトを成長させるフレームワーク

プロダクトマネージャーに求められる最大のミッションは、プロダクトをグロース(成長)させることです。

このグロースには、収益面での成長という意味合いも含まれますが、よりユーザーに愛されるプロダクトに改善していくという意味での機能や操作性の面での成長も含まれます。

純粋なマーケティングプロモーション的な手法のみではなく、プロダクト自体の改善を行っていくことが業務領域に入っているのです。

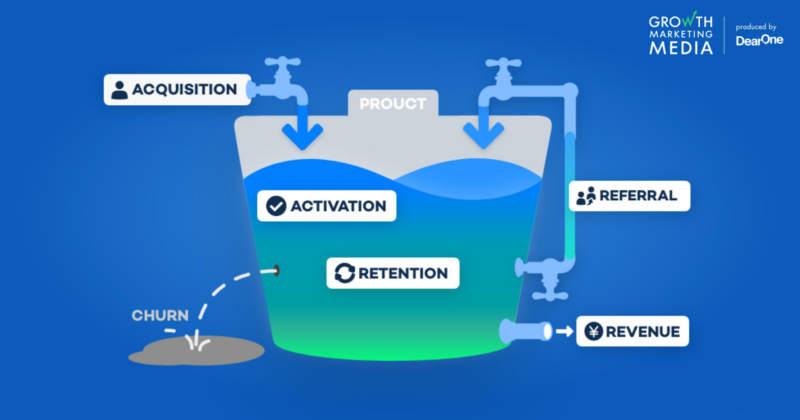

こうしたプロダクトマネージャーが参考にできる、グロースのフレームワークにAARRR(アー)モデルがあります。

AARRRモデルとは、グロースに必要な5つのフェーズの頭文字を取った言葉です。

この5つのフェーズごとに指標を設計し、各指標を伸ばしてくことでプロダクト自体の成長につながります。

KPIの設計は多くの企業が行っていると思いますが、KPIをもれなく、ダブりなく設計する際の道しるべとしてこうしたフレームワークが役に立ちます。

それでは、5つのフェーズを説明します。

(A) Acquisition ユーザー獲得

プロダクトをリリースした時に、潜在顧客にプロダクトを使ってもらう、これがグロースの最初のフェーズ、ユーザー獲得になります。

アプリをリリースしても誰もダウンロードをしてくれなかったり、サイトを立ち上げても誰も見にきてくれなかったり、使ってくれるユーザーがいなければそもそもグロースなんてできません。なので、まずはユーザーを獲得することから始めます。

(A) Activationユーザー活性化

アプリをダウンロードしても会員登録がされない、せっかく契約してもらったのに初期設定がいつまでも行われない。

これでは良いプロダクトとは言えません。

次のフェーズはユーザーを活性化させること、すなわちプロダクトを使ってもらうことになります。そこで重要なのはユーザーがあなたのプロダクトに価値を感じていることです。

その際に重視される、ファーストタイムユーザーエクスペリエンスという言葉があります。

ユーザーが始めてプロダクトに接する際に、感動を覚えるほどの体験をもたらすことで、プロダクトの価値を感じてもらうことが重要になります。

(R) Retention 継続

プロダクトを使ってくれていても、1回使って終わり、では意味がありません。

次のフェーズ「継続」では、ユーザーに長く、何度もプロダクトを使ってもらうことを目指します。毎日使ってくれるユーザーが多ければ、自然にMAU(Monthly Active User)も増えますし、プロダクトの活性化にもつながります。

頻繁に利用するユーザーが増えてこそ、PMF(プロダクトマーケットフィット)が達成できるのです。

(R) Revenue 収益化

ユーザーもたくさんいて、プロダクトも継続的に使ってくれている。

そうなるとそのプロダクトはかなり良いものになっているのではないでしょうか。

次のフェーズではそのプロダクトで収益を得ることを考えると思います。

多くのプロダクトは何らかの収益を得るために作られています。ECなら扱っている商品の売上ですし、メディアサイトなら広告収益かもしれません、また音楽ストリーミングアプリのようにプロダクトの使用自体で収益をあげているものもあるでしょう。あなたのプロダクトに合った収益化を目指しましょう。

(R) Referral 紹介

最後は紹介です。

収益化まで成功したら、もっと多くのユーザーに使ってもらいたいと思うはずです。

その時に既存のユーザーに友達などを紹介してもらう、すなわちReferralを行いましょう。SNSなどのシェアなどもここに含まれます。既存のユーザーからさらに潜在ユーザーを増やします。

そしてその潜在ユーザーが、最初のフェーズであるAcquisition(ユーザー獲得)に流入し、AARRRを繰り返すのです。

このIteration(イテレーション、繰り返し)こそがグロースハックの手法となっています。

プロダクトグロースに欠かせないツール

プロダクトをグロースさせるために、AARRRのようなフレームワークを用いることはできても、実務の部分で日々のグロースをどう進めるか、悩むプロダクトマネージャーも多いでしょう。

ユーザーの声に耳を傾け、プロダクトの改善を図っていくのがプロダクトマネージャーの仕事ですが、それをすべて人手で行ったり、勘や経験頼みで行うことは好ましくありません。

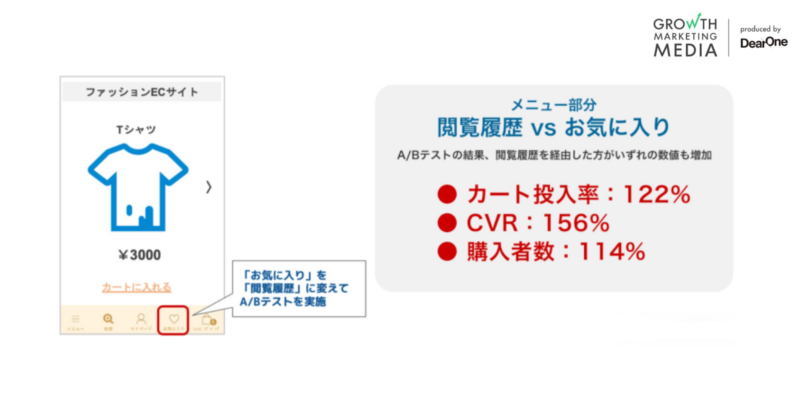

UI /UXの改善においても、作り手であるプロダクトマネージャー目線ではなく、ユーザー目線でどういった導線が利用しやすいのかを考える必要があります。

あるECアプリでは、アプリの商品画面のメニューにあるボタンを、お気に入りボタンから閲覧履歴ボタンに変更したところ、カート投入率が122%にも向上するという成功事例が創出されました。

ユーザーの要望やニーズ(潜在、顕在に関わらず)に愚直に答え続けていけば、こうした成功を実現することも不可能ではありません。

グロースにおいては日本の先を行く米国のスタートアップ企業では、こうしたプロダクトのグロースのためには、プロダクトアナリティクスツールを導入することが一般的になっています。

プロダクトアナリティクスツールとは、デジタルプロダクト(Webサイトやアプリ)上でのユーザーの行動を分析し、そこからユーザーインサイトや課題を発見するためのツールです。

プロダクトアナリティクスを活用しない場合、Google Analytics等からユーザーの閲覧ログデータ抽出し、それを別データベースの購買データと紐づけ、データサイエンティストがSQLを使って相関係数などを多面的に分析していく必要があります。

この作業には非常に手間と時間がかかり、また専門性が高いため業務が属人化してしまうというリスクがあります。本来であればプロダクトマネージャー自身がユーザーの行動をタイムリーに分析して、プロダクトの改善サイクルを早く回してくことが望ましいのですが、データが膨大になるにつれて、こうしたデータ分析作業の負荷が高まっているのが現状です。

プロダクトアナリティクスツール「Amplitude」(アンプリチュード)

プロダクトアナリティクスツールとして米国で有名なツールがAmplitude(アンプリチュード)です。

既に日本にも上陸しており、SaaSサービスやECサイトを中心に、有名企業での導入実績も出てきています。

Amplitudeでは下記のことが実現できます。

1.ユーザーの行動を細かく把握

ページビューのみではなく、ボタンのクリックやスクロールなど、Webサイトやアプリ上で行われた行動に対して、イベントタグを発火させることで詳細な情報収集が可能。

2.分析のための標準チャートを搭載

ユーザー行動分析のための標準的なチャートを豊富に搭載しており、すぐに分析が可能。

ユーザー行動に基づいたカスタマージャーニーやペルソナを簡単に表示できるだけでなく、コンバージョンに寄与するユーザーの行動を相関分析で導くことが可能。

3.クロスチャネル分析が可能

Webとアプリをまたいだユーザーの行動を把握できるだけでなく、実店舗のPOSデータを取り込み、会員IDで紐づけることでデジタルとリアルのユーザー行動を紐づけることが可能。店舗で購入したユーザーのデジタル上での行動を理解できる。

DearOneではAmplitudeのほかに、高度なアナリティクス能力を備えたカスタマーエンゲージメントツールであるBrazeやMoEngageなどを扱っていますので、ぜひ以下もご参照ください。

まとめ

今回はプロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーの違いに始まり、プロダクトマネジメントを行ってグロースを達成するために必要なツールを説明しました。

プロダクトアナリティクスにご興味がある方は、こちらもご覧ください。