マーケティング活動における重要指標は、企業側の視点だけではなく、顧客視点で考えることが重要となりました。そこで注目されているのがLTV(ライフタイムバリュー)です。LTVとは「顧客が満足することで結果として企業に利益をもたらす」という考えのもとに成り立つ指標であり、今後ますます大切となっていくことでしょう。

この記事ではLTVの意味、マーケティングにおいて重要視されている背景、計算方法、最大化させる施策について紹介します。LTVを高めて、ビジネス拡大を目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。

LTV(ライフタイムバリュー)とは

LTVとは、Life Time Value(ライフタイムバリュー)の頭文字を取った略称で、日本語では「顧客生涯価値」と呼ばれています。ある顧客が取引を開始してから終了するまでの期間に、自社に対してどれだけの利益をもたらしたのかを算出するための指標です。

一般的に、企業や製品に対する愛着、いわゆる顧客ロイヤリティが高ければ高いほど、繰り返し商品を購入、サービスを利用してくれるため、LTVが高いと言えます。

LTVの意味や算出方法については以下の記事もご参照ください。

LTV(ライフタイムバリュー)の計算方法

LTV(ライフタイムバリュー)を求める際の計算式は?

LTVは下記の式で求めることができます。

LTV(顧客生涯価値)=購買単価×購買頻度×継続購買期間

数値が高ければ高いほど、多くの利益をもたらしてくれているということです。

LTVの計算方法については以下の記事もご参照ください。

CAC(顧客獲得単価)とその計算方法とは?

また、LTVからは最適なCAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得単価)を導き出すことができます。CACとは、新規顧客を獲得するために費やした費用のことです。

CACについては一般的に「LTV ÷ CAC = 3」以上であればいいと言われています。つまり、顧客を獲得するためのコストに、LTVの1/3まではかけてよいということです。

サービス提供(サブスクリプション)型企業でも、まだまだ年間予算に基づいてCACを算出している企業が多いですが、これだとLTVの観点が抜け落ちているため「本来なら一人あたりのマーケティングコストに3万円かけられるのに、予算から逆算したため5,000円しかかけられていない」というケースや、反対にコストをかけ過ぎているケースに陥ってしまいがちです。

よって、CACは上記の式に基づき、LTVから逆算することが重要です。

LTVとCAC(CPA)の関係や計算方法については以下の記事でも詳しく説明しています。

LTV(ライフタイムバリュー)が重要視されている背景

クロスチャネルでの行動の可視化と分析の必要性

現代はIoTやAIなど技術の革新によって、従来取得が難しかったデータも取得可能な時代になりました。オンライン情報のみならず、顧客の購買データ、スマートフォンのGPS・Bluetoothや店舗カメラを利用した位置補足などにより、オフラインの情報も可視化し取得することができる時代へ突入しており、現代のマーケターにはこうしたクロスチャネルでの行動の分析が求められています。

クロスチャネルでの行動については以下の記事で詳しく解説しています。

One to Oneマーケティングが主流に

顧客ニーズが多様化した現代においては、One to Oneマーケティングが重要な鍵を握ります。One to Oneマーケティングとは、顧客一人ひとりに適した施策を打つマーケティング方法です。従来の大衆をターゲットとしたマスマーケティングでは効果が薄れてきたため、一人ひとりの特徴や趣味・趣向に合わせた施策を打つことが重要となったのです。

One to Oneマーケティングについては以下の記事で詳しく紹介しています。

売り切り型から、サービス提供型(サブスクリプション)へビジネスが変化

同様に、インターネットが普及した現代ではモノの売り切り型からサービス提供型(サブスクリプション)へビジネス形態が変化してきています。これは顧客にとっては初期投資が少なくて済むため、他のサービスへの乗り換えが容易になります。こうした状況下、ベンダー側にとっては新規顧客の獲得よりもいかに継続してプロダクト・サービスを利用いただき(リテンション)、LTVを上げていくかに比重を置くことがますます重要になってきています。

売り切り型から、サービス提供型(サブスクリプション)へのビジネス変容については以下の動画もご参照ください。

3rd Party Cookie規制強化と1st Partyデータの重要性

今後、企業が自社で収集して、保有している顧客データ(1st Partyデータ)の重要性が増すと言われており、従来以上にますます力を入れてデータを収集することが必要になります。

上記のような時代の変化から、従来の「経験や勘」に頼って行われてきた意思決定では、大きな成果を出すことが困難となり、データドリブンな意思決定を目指す企業が多くなりました。そこでの重要な鍵として、1st Partyデータに注目が集まっています。

他にも、1st Partyデータの重要性が増す理由の一つとして、2023年中にウェブブラウザのGoogle Chromeで3rd Party Cookie(Webサイトやアプリから発行される顧客情報)が使用できなくなることが挙げられます。Cookieは、アクセス解析やリターゲティングマーケティングなどで多く使用されていましたが、2023年をもって廃止されるためその代わりとして、多くの企業がより質の高い1st Partyデータの収集やそれに基づくLTV向上に取り組んでいるのです。

3rd Party Cookie規制強化と1st Partyデータの重要性については以下の記事で詳しく解説しています。

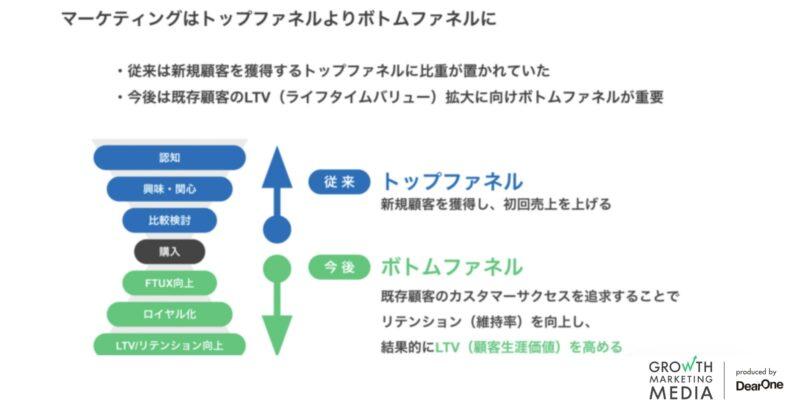

マーケティング活動における「トップファネル」から「ボトムファネル」へのシフト

また、マーケティングの法則「1:5の法則」によれば「新規顧客獲得にかかる費用は、既存顧客維持のためにかかる費用の5倍もかかる」と言われているため、マーケティング活動の内容が新規顧客獲得を目指す「トップファネル」よりも、既存顧客維持のための「ボトムファネル」にシフトしている現状があります。そのため、顧客との関係性を数値として可視化できるLTVが注目されるようになりました。

LTV(ライフタイムバリュー)を最大化させるマーケティング施策 –ポイントは「顧客ロイヤリティ」

LTVを最大化させるためには「顧客ロイヤリティ」を向上させることが重要です。顧客ロイヤリティとは、顧客の企業や製品に対する「愛着」や「信頼」を意味します。顧客体験(CX)が向上し、顧客ロイヤリティが高ければ高いほど、リピート率が高くなるのです。

このことは「収益の8割は2割の顧客に依存する」という経済における経験則「パレートの法則」(80:20の法則)などによっても裏付けられています。

前述のLTVの算出方法からわかるように、LTVには「購買単価」「購買頻度」「継続購買期間」の3つの指標が関わっています。3つの指標それぞれを高める際のポイントを紹介します。

購買単価を高める

購買単価を高めることで、最も容易にLTVを向上させることができます。しかし一方で、単純に商品・サービスの単価を上げるだけでは成果を上げられない可能性があります。これまで10,000円で販売されていたものが、ある日を境に12,000円になっていたら購買意欲が半減してしまうためです。

単に商品単価を上げる方法と、上手に購買単価を高める2つの方法「アップセル」「クロスセル」と呼ばれるものについても紹介します。

アップセル

購買単価を高める方法1つ目は、アップセルと呼ばれるものです。アップセルとは、顧客が現在利用している商品やサービスを、今より上位のモデルやより高額なプランにアップグレードしてもらう方法を指します。

携帯電話の契約を、容量が8GBのプランから32GBプランに乗り換えるようなケースが、アップセルの典型例です。買い替えのタイミングや、契約更新の際にアップグレードの営業をかけて、購買単価向上を進めることが効果的とされています。

クロスセル

2つ目の方法はクロスセルです。クロスセルとは、顧客が利用している商品と関連のある、別の商品を購入してもらうことを指します。

スマートフォンを購入した際の保護シートや、オンラインショッピングでの関連商品の提案などは、クロスセルによる販促効果を狙ったものです。すでに商品を購入の意図がある顧客に対して関連商品をおすすめする方法なため、宣伝コストを削減することにも繋がります。

購買単価を上げる

購買単価を上げる最も単純な方法は、商品そのものの値段を上げる事です。商品の価格が上がるため、それに伴って購買単価も向上します。

しかし、顧客の感情を無視した値上げや、実際の価値に伴っていない値段に引き上げることなどは顧客離れに繋がるでしょう。商品の値上げを行う際は、慎重な判断が求められます。

マーケティングでのLTVの位置付けやクロスセルの際の注意点については以下の記事もご参照ください。

購買頻度を高める

購買頻度を高めるためには、リマインドメールが有効です。買い替えの時期に合わせてのメール配信などでアプローチをし、商品について定期的に思い出してもらうことで、購入のし忘れや他社への乗り換えも起きづらくなります。

接触頻度が多すぎると、うざがられてしまうこともあるので注意が必要です。

継続期間を伸ばす

継続期間を伸ばすためには、自社・製品への愛着を感じてもらう必要があります。顧客は自分にとって有益でないと判断すれば、すぐに離れてしまいます。そのため、いかに愛着を持ってもらえるか、いかに「自分は特別だ」と感じてもらえる施策を打つことができるかが大切です。

例えば、定期的な情報発信、メンバーシップ限定セールなど、優良顧客により良質な顧客体験を提供することで、継続期間を伸ばすことができるようになるでしょう。

顧客ロイヤリティを高める

企業や製品に対して愛着をもっている顧客は、リピートして商品購入、サービス利用をしてくれます。さらに、ロイヤリティが高ければ、自分が気に入った商品を家族、友人、同僚など親しい人におすすめしてくれます。

親しい人からのおすすめは、一般的な広告などよりもコンバージョンに繋がりやすいため企業にとって非常に大切にしたい存在です。

ロイヤルカスタマー育成の重要性については以下の記事もご参照ください。

LTV(ライフタイムバリュー)向上にはMAやCRMツールが有効

LTVを高めるためには、ツールを導入してOne to Oneマーケティングを効率的に行うことが有効です。ここではMAとCRM、2つのマーケティングツールを紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)

MAツールとは、マーケティング活動を効率よく行う上で役に立つ機能を搭載したマーケティング支援ツールです。MAはマーケティング業務を自動化してくれるため、工数や人件費、手間を削減できます。また、MAでは顧客ごとの行動データを数値化して、高精度の分析が可能で、上手に使いこなせればLTVの大幅な向上も目指せるでしょう。

MAについては以下の記事もご参照ください。

CRM(顧客関係管理)

CRM(Customer Relationship Management)は日本語で「顧客関係管理」と呼ばれ、顧客との関係性を構築し、より良好な関係へと繋げるために必要な機能が搭載されたマーケティングツールのことです。CRMではデータを収集・管理・活用することで、顧客一人ひとりに最適なアプローチをすることが可能となります。行動ベースで顧客ニーズを把握することで顧客との関係性を構築し、最適な方法でアプローチが可能です。その結果として、顧客ロイヤリティを高められるでしょう。

CRMとMAは非常に相性がよく、CRMで顧客を一元的に管理・分析した結果をもとにMAで一人ひとりのニーズに適したマーケティング施策を自動で施すことができるようになります。両方のツールを導入することで成果を上げやすくなることでしょう。

CRMについては以下の記事で詳しく解説しています。

CRM活用によるLTV向上を目指すアプリグロース施策事例:トップバリュコレクション

イオントップバリュ株式会社が「トップバリュコレクション公式アプリ」で取り組む、CRMを活用してLTV向上を目指すアプリグロース施策の事例を紹介します。同アプリはiOSとAndroidでそれぞれリリースされている、いわゆるECサイトのような機能を有したアプリで、最新情報やキャンペーン情報などのお知らせ配信を行えるほか、お客様がアプリ上で買い物をしたり、随時、お得な情報を確認できるアプリです。主な機能・役割として「オンラインストア」「会員ランク」「限定クーポン」の各機能を展開してきました。

しかし一方で「ユーザーに応じてクーポンの出し分けができていない」、「アプリ運用のリソースが不足している」、「アプリがどの程度、店舗への売上に貢献しているのか可視化できていない」という課題を抱えていました。そこで、これらの課題を解決するために、CRMの導入を決めました。同社が行うCRM施策は主に2つ。

- 顧客の情報管理の取り組み

- 2回目以降の購入を促進させるクーポンの自動配信

CRM施策では、顧客固有の特性・ニーズに合わせたこまやかな対応・サービスを提供することを目指しています。そこで顧客の情報管理の施策では、顧客の「会員ランク」や購入回数、アプリの行動履歴などを全て一括管理しています。2回目以降の購入促進クーポンの配信では、一括管理した情報をもとに顧客情報を分析。顧客に合わせたクーポン配信を自動で行っています。

同社は、アプリユーザーの状況をしっかりと把握した上でクーポンの出し分けを行うに当たって、伴走型アプリ開発サービスModuleApps2.0を活用しています。CRMではユーザー一人ひとりに適した施策に対応できる多様な機能が求められます。ModuleApps2.0では豊富な機能モジュール(テンプレート)の中から必要なものを選択してアプリに組み込むだけで、自社の公式アプリを短期間・低価格で開発できます。さらに、アプリリリース後もグロースを目指して、お客様と一緒に伴走するModuleApps2.0のサービスで、一人ひとりに対しパーソナライズ化されたきめこまやかな施策の実施を目指します。

CRM戦略によるLTV向上を目指すマーケティング施策事例:KFC

最後に、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(以下、KFC)が取り組む、CRMを活用してLTV向上を目指すマーケティング施策の事例を紹介します。同社はこれまでに、アプリダウンロード数2,340万、会員数720万、月間サイトPV数3,000万など、デジタルアセットを豊富に揃えてきました。しかし一方で、各サービスで取得するIDがバラバラなため、データが散財して存在し、最適な顧客エンゲージメントになっていないという課題を抱えていました。そこで、これらの課題を解決するために、CRMの導入を決めました。同社が行うCRM施策は主に3つ。

- 新規顧客獲得の顧客の取り組み

- 継続利用率増・離脱率削減

- 新規顧客獲得と継続率増加のための環境整備

CRM施策では、顧客にケンタッキーフライドチキンを、365日ある食事の機会の1つの選択肢にしてもらい、食べたいと思った時の気持ちを一押しすることを目指しています。そこで新規顧客獲得の施策では、接点の拡張や、会員化を促しKFC IDの収集を行います。継続利用率増・離脱率削減では、KFC IDに基づいたデータの活用・蓄積を行い、顧客理解へと繋げています。3つ目の環境整備では、アプリ機能拡張、UI/UXの改善、ロイヤリティプログラムなど、顧客体験の向上、サービスの向上を目指しています。

また同社は、CRMと並行してCDP(カスタマーデータプラットフォーム)やBrazeを活用しています。CRMでは情報を一括管理するため、KFC IDと様々なタッチポイントから集まったデータを連携して店舗で管理します。店舗で管理されているデータはPOSと繋がり、その後CDPに入り、CDPからセグメント化されるデータを使ってBrazeで一人ひとりに適した施策を実施していくことを目指しています。

まとめ

LTVとは、取引開始から終了するまでに顧客がもたらした総利益を算出するための指標のことです。LTV向上のためには、顧客一人一人に最適なマーケティング、すなわちOne to Oneマーケティングが鍵となります。

CRMで顧客への理解を深め、良好な関係性を構築することでLTV最大化に繋がるでしょう。