グロースマーケティングを成功させる手法の一つとして、オンライン・オフラインで事業展開する企業が積極的に活用する概念がOMO(Online merges with Offline)です。

この記事では、OMOについて体系的にご紹介します。

OMOとは

OMOの概念

OMO(Online merges with Offline)とは、オンライン(ECサイトやアプリ)とオフライン(実店舗)を分断せずに融合することです。

顧客がオンラインとオフラインの垣根を意識する必要のない、シームレスな顧客体験を提供することを目的とするマーケティング戦略です。

従来は実店舗などのオフラインと、ECサイトなどのオンラインは交わることのないモノだと考えられていました。しかし、インターネットが普及し、誰もがスマートフォンを持っている現代においては、顧客が完全にオフラインになることはほとんどなく、その境目が徐々になくなりつつあります。こうした社会においては、企業も境目を無くした双方向の顧客体験を提供することが重要となってきています。

グロースマーケティングでは、店舗のPOSデータと、ECサイト上でのクリックや購入などの顧客の全量データを紐づけ、クロスチャネルでのデータ分析を基に顧客行動を深く理解し、OMOを更に加速させていきます。

O2OとOMOの違い

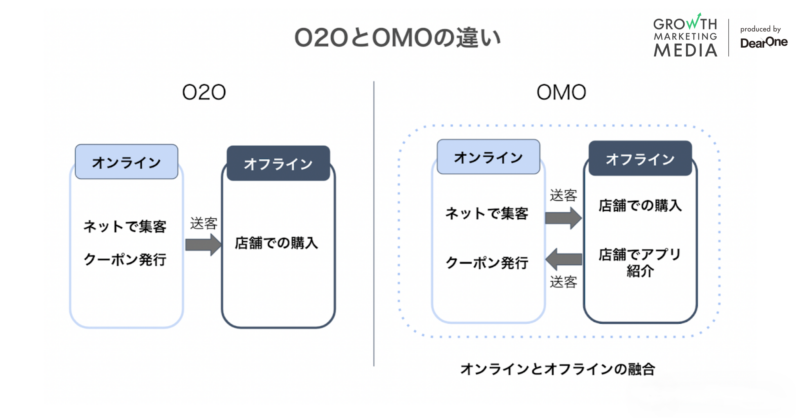

OMOと類似した用語に「O2O(Online to Offline)」があります。O2Oとは、オンラインで顧客にクーポン配布などのアプローチをして、オフラインに誘導する施策です。

O2Oの考え方をさらに発展させたものが、OMOとなります。オンラインとオフラインを融合しユーザーエクスペリエンス(UX)を最大化するための概念です。

O2OとOMOの違いは、「軸を何としているか」です。OMOはオンラインとオフラインが双方向に融合しており、あくまでも顧客を中心に考え、顧客がいかに快適な体験を行えるかが軸にあります。一方O2Oは、オンラインとオフラインが別々に考えられ、顧客をオンラインからオフラインへと動かすことが目的であり、企業を軸としたマーケティング手法であると言えます。

OMOとオムニチャネルの違い

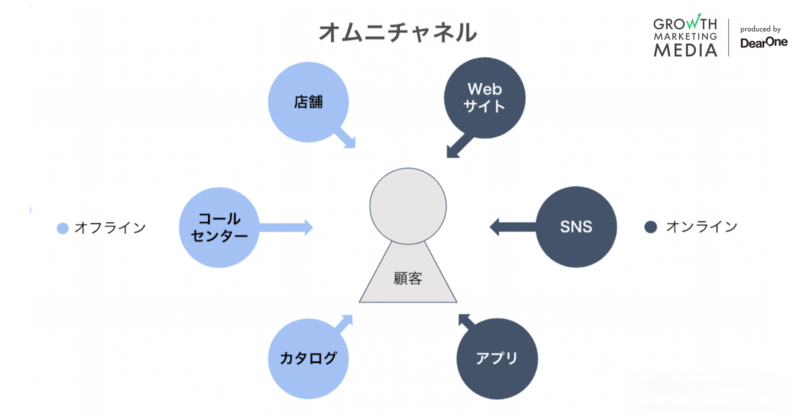

また、OMOと似た言葉でよく混同して考えられる言葉に「オムニチャネル」という言葉があります。

オムニチャネルとは、店舗やコールセンター、郵送のダイレクトメールに代表されるオフラインでの顧客接点と、ECサイト、スマートフォンアプリ、メール、SNSなどのオンラインの顧客接点をつなぎ、顧客が購入するまでのあらゆる接点をシームレスにつなぐことです。

OMOとオムニチャネルとの違いも、軸として考えるものが何かという点です。

オムニチャネルで軸にあるものは、顧客の購買行動であり、より企業視点で考えられます。一方OMOでは、購買を含む顧客体験が軸です。どうすれば顧客により良い体験を提供することができるかを考える必要があるので、より顧客中心のマーケティング施策であると言えるでしょう。

OMOとオムニチャネルとの違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

OMOが小売業界で重要視される理由

UXの向上

OMOが小売業界で重要視される理由の一つに、UXの向上が挙げられます。

OMOはオンラインとオフラインの融合を意味し、消費者がスムーズに商品やサービスへアクセスできる環境を提供します。これにより、消費者は自由に商品を探したり、比較したり、購入することが可能になります。

例えば、オンラインで商品情報をチェックし、実店舗で試着・確認し、再度オンラインで購入するという流れが可能です。これは従来のオフラインのみ、またはオンラインのみの取引とは異なり、利便性と満足度を大幅に向上させることができます。

また、OMOはあらゆる接触ポイントでの一貫性を保つことで、消費者に対する深い理解を可能にし、それに基づくパーソナライズされたサービスを提供することができます。これにより、消費者はストレスなく快適なショッピング体験を得ることができるのです。

データ収集・分析の可能性向上

OMOでは、オンラインとオフラインの境界をなくし、集まった情報を一元管理することで、より詳細なデータ収集と分析が可能です。これにより、体験のパーソナライズや、より効果的なマーケティング施策の実施が可能になります。

具体的には、顧客の購買行動や来店パターン、商品の評価など多岐にわたるデータを収集し、それらを分析することで、顧客のニーズや行動を予測します。これにより、顧客に対するマーケティングアプローチがより的確になり、既存顧客のロイヤリティ向上や新規顧客の獲得に繋がります。

アプリユーザーの来店を促進するグロースハック事例などもありますので、ぜひご一読ください。

また、店舗レイアウトや商品配置も、収集したデータをもとに最適化が可能となり、これもまた顧客満足度の向上に寄与します。

| データ収集・分析の可能性向上 |

| ・体験のパーソナライズ |

| ・顧客行動予測に基づいたマーケティング |

| ・店舗レイアウトや商品配置の最適化 |

これらを通じて、OMOは小売業界におけるデータ収集・分析の可能性を大いに広げています。

オンラインとオフラインの融合による新たなビジネスチャンス

OMO戦略は、オンラインとオフラインの境界をなくし、小売業界に新たなビジネスチャンスを提供します。具体的には、店舗来訪者のスマートフォン利用データから購買行動を予測し、パーソナライズされたプロモーションやサービスを提供することが可能となります。

また、オンラインでの販売データと店舗での販売データを統合することで、在庫管理の効率化や、より精緻なマーケティング戦略の策定も可能となります。

| ビジネスチャンス | 具体的な活用方法 |

| パーソナライズされたプロモーション | 店舗来訪者のスマートフォン利用データから購買行動を予測 |

| 在庫管理の効率化 | オンラインとオフラインの販売データを統合 |

| 精緻なマーケティング戦略 | 統合データから顧客嗜好を分析 |

OMOの進化

OMOの概念は2020年からのコロナ禍によって、さらに注目されるようになりました。従来、日本ではデジタル化の重要性が叫ばれていたものの、うまく進められている企業は多くありませんでしたが、コロナ禍に外出自粛を余儀なくされ、デジタル化が急速に加速しました。

インターネットが普及した現在では、品質の良い商品が低単価ですぐに手に入る時代になりました。そのため顧客が求めているものは、もはやモノだけではありません。企業・商品を知った時から、購入するまで、さらには購入後、全てを含めた体験で満足できるという点に価値が見出され、購入の理由となってきています。

以上のような可能性こそ、OMO戦略が小売業界で重要視されている理由だといえるでしょう。

OMOの持続可能な効果

アプリ導入で商品の詳細情報を提供できる

実店舗を持つことに加え、スマートフォンアプリを導入することで、顧客の利便性を上げることができます。

アプリを使ってもらえれば、プッシュ通知やクーポンを使って実店舗への集客効果が期待できます。また、アプリを使ってECサイトへ誘導することで、店舗ですぐに購入されなくても後からECサイトで購入してもらえる可能性が高くなる店舗も増えています。

更に、店舗に来た顧客がその場で商品バーコードを読み取ることで、アプリに商品ページが表示され、他の人の評判・口コミ・使い方などを閲覧することが可能です。それだけでなく、商品の素材や生産方法などの情報も詳しく記載すれば、よりいっそう商品に対する顧客の不安を取り除くことができます。

データ管理で顧客に適した施策を打てる

Webサイトの閲覧履歴と実店舗のPOSデータを一元管理することで、顧客に適した施策を打つことが可能です。例えば、Web上でこのコンテンツをN回見ている顧客は、商品の購買率やリピート率が高い、などのオンライン施策と実店舗の購買情報を紐づけて有益な施策が打てます。とはいえ、今はまだ多くの企業が実店舗とECサイトの顧客データを別々で管理している状況です。そのため、顧客データを一括で把握することができません。

グロースマーケティングでは、このように分断されたデータを整えて、顧客の行動分析をし、施策を高速に回す手法をとります。例えば、店舗での顧客の購入情報をもとに、アプリで類似商品のプッシュ通知を送るといったマーケティングが可能です。

OMOのメリット

購買における機会損失を減らせる

顧客が商品を購入しようか迷ったものの、最終的に購入しないことは多々あります。このような機会損失を減らすためには、顧客に最適なタイミングで最適な商品を提案する必要があります。機会損失を減らすための考え方は以下の通りです。

商品に対する顧客の不安を解消する

店舗に置いている商品を見て購入を迷っている際に、商品のバーコードを読み込むことで他の人の口コミ・評判や用途を確認できるようにすれば、顧客の不安を取り除き、購入の後押しをすることができます。

顧客のニーズに対して適切なアプローチを取る

顧客のニーズにそぐわないアプローチをしても、購入に繋がらないことがあります。顧客の商品の購入履歴などの顧客データを管理できれば、その情報をもとにニーズを把握し、適切なアプローチを取ることができます。

特にECサイトは、顧客がカートに商品を入れたにも関わらず、そのまま商品が購買されない「カゴ落ち」がしばしば起こります。そこでプッシュ通知などの施策を打つことによって、機会損失を防ぎます。

マーケティングの相乗効果が生まれる

マーケティングには様々な手法が存在しますが、どの手法においても、大きな成果を出すためには顧客データが欠かせません。グロースマーケティングの概念を基に、顧客の詳細データを一元管理できれば、相乗成果を生むことが可能です。

OMOで成功した事例4選

OMOで成功した企業の事例を4つご紹介します。

KFC:アプリを起点とした来店のリテンション施策

KFCはアプリを起点とした来店のリテンション施策に重きを置いて、リアル店舗の売上向上を目指すためオンラインとオフラインをつなぎ、アプリと店舗の売上の両方をグロースしていく施策を実施しました。

App Storeなどを経由してアプリをダウンロードすると、アプリから「初回ダウンロードありがとう」というクーポンが届き、ここでアプリが一回起動。次に、クーポンを利用するためにアプリを持って顧客が来店。顧客が一回来店・購入するまでに少なくとも2回、アプリが起動されます。

さらに既存の顧客の場合、来店された数日後に「サンクスクーポン」を配信し、再来店を促すという流れで顧客の体験価値の向上に効果がありました。

サントリー:LINEチャットの導入

サントリーは、「TOUCH-AND-GO-COFFEE」というLINEチャットで自分好みのコーヒータイプ・甘さ・フレーバーなどを自由にカスタマイズして店舗で商品を受け取れるサービスを展開しました*1https://webtan.impress.co.jp/e/2020/04/08/35440。

店舗で顧客が商品のフレーバー(チェコ・キャラメル・期間限定フレーバー)をカスタマイズすると、時間がかかります。お店側の立場で考えると、その時間だけ回転率が悪化してしまいます。そこで、LINEチャットという手段を使って自宅で商品のカスタマイズと決済をできるようにすれば、あとは店舗のロッカーで商品を受け取るだけなので、回転率は通常よりも向上し人との接触も不要となります。

オンラインとオフラインを融合することで成功した事例と言えるでしょう。

アリババ:アプリ導入

アリババは、食料品店のスーパーに自社アプリを活用して、顧客の利便性を高めることに成功しました*2https://media.rakuten-sec.net/articles/-/21521。

実店舗に来店している顧客に販売している食料品を使ったレシピなどが提示されるだけでなく、あわせ買い購入の提案によって購買意欲向上を促します。

自宅ではクーポンやサービス券などが配られていて、オンラインとオフラインに関係なくマーケティングの施策が行えていると言えるでしょう。

最近では、配達サービスやスマホ決済などにも対応していて、顧客の利便性は益々向上しています。

アマゾン:Amazon Go

世界中で利用されているECサイトのAmazonは、無人店舗「Amazon Go」をシアトル、ニューヨーク、サンフランシスコといった都市を中心に20以上の店舗を展開しています*3https://thebridge.jp/2020/01/the-strategy-of-amazon-omo。

Amazon Goでは専用アプリをダウンロードし、アプリ上で発行されるURLを店舗改札でかざすと入店することができる、という仕組みです。AmazonのECサイトと同じアカウントで利用できるため、Amazon Goの購買データと連携することができます。

店舗にはショッピングカートとレジがなく、商品を手に取り、そのままバッグに入れます。それを店内に設置されているカメラセンサーが全てを読み取って計上します。支払いは、退店後に自動で行われるため、長蛇のレジに並ぶ、支払いの手続きなど面倒な行動が一切省かれます。

また、もちろんAmazonのECサイトと連携されているため、これらのショッピング行動は全てデータ化され、ECサイトで購買行動、購入品などを基に一人一人のニーズに合わせた商品を進めることが可能となるのです。

ユーザーインタビュー for OMO / EC

株式会社DearOneでは、現代社会のOMO施策に必須なデータに基づく高度な定量分析と、専門的知見に基づいたユーザーインタビューによる定性分析の組み合わせを実現する支援サービス「ユーザーインタビュー for OMO / EC」を提供しています。

これはクライアント様に代わってDearOneが、得意とするOMOアプリやECサイトの改善に特化したユーザーインタビューを行うサービスで、「インタビューを行うだけではなく、アプリ・ECの改善案・施策を導くところまで伴走」できること、「インタビューによる定性的な情報・仮説を、定量データを元に検証」できること、そして「自社でインタビューを内製化できるようなナレッジの共有」ができることが特徴です。

ご支援後、クライアント様がインタビューを内製化できるよう、さまざまなナレッジを共有させていただいていますので、OMO施策をご検討の企業様はぜひご参照・ご活用ください。

OMOを成功させるための要素とその進め方

一貫した顧客体験を提供する

まずは、顧客のニーズや好みを適切に把握することです。顧客の全量データを自社で取得して個々の嗜好や購買履歴を分析し、顧客一人ひとりのニーズに合った商品やサービスを提供することが重要です。

顧客の好みを把握する深掘り分析や、チャネルをまたいだコミュニケーションを行うことができる、カスタマーエンゲージメントツールの導入も効果的です。アジアNo.1カスタマーエンゲージメントツール「MoEngage」の詳細はこちら

シームレスなデータ連携

一貫した顧客体験を提供するためには、自社でしっかりと顧客データをためて、整えて、分析する環境を構築する必要があります。

一口にデータ連携と言っても、各社事業形態や店舗数、使用機材など環境はさまざま。どうすれば良いか分からない時には実績豊富なコンサルタントに相談しましょう。

この記事ではOMOのメリット、成功事例を解説しました。最後にまとめを振り返ります。

・データ連携と分析で顧客に適した施策を打てる

・アプリ導入で商品情報の詳細を提供できる

上記の施策はOMOでも定番で、多くの企業が成果を出しています。

OMO成功の鍵は、サイロ化したデータを整理し、そのデータから顧客行動を分析し理解する。そしてより良い顧客体験を促すための施策を打ち、高速にOODAループを回して顧客のLTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)向上を促す事にあります。