リモートワークが推奨されると共に、ZOOM、Slack、ShopifyなどのSaaS型サービスが急速な成長を遂げました。これらの企業が共通して導入している戦略があります。それがPLG(プロダクトレッドグロース)です。

この記事では、PLGの概要や、成功に導くフレームワークやポイントなどを解説していますので、特にSaaS型のサービスを展開する企業でマーケティングを担当する方は、ぜひ参考にしてみてください。

まだ、日本では馴染みの薄い概念であることから、チェックシート付きのPLG(プロダクトレッドグロース)ガイドライン資料もご用意しました。以下から無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください!

PLG(プロダクトレッドグロース)とは?

PLG(Product-Led Growth)とは、製品そのものが成長の推進力となるマーケティング戦略です。従来の営業主導のアプローチではなく、製品の体験価値を最大化することでユーザーを獲得・拡大する方法として、多くのSaaS企業が採用しています。

PLGの最大の特徴は、ユーザーがまず無料で製品を試せることです。Slack、Zoom、Dropboxなどが採用しているフリーミアムモデル(基本無料・追加機能は有料)では、営業担当者の説明を受ける前に、ユーザー自身が製品の価値を体験できます。

このとき価値を感じたユーザーは、無料プランでの制限を超えて使いたくなり、自然に有料プランへ移行します。これがPLGの本質です。

下図はPLGを導入している企業の一覧となっています。

Slack、Dropbox、Zoomなど、近年を代表する企業でよく導入されていることがわかります。また、Dropbox・shopify・ATLASSIAN・HubSpot・CLOUDFLAREなどは、プロダクトアナリティクスツールAmplitude(アンプリチュード)を導入してプロダクトグロースに成功しています。

PLG(プロダクトレッドグロース)が注目されている背景

PLGが注目されている背景の1つとして、顧客が購買に至るまでのプロセスが複雑になったというものがあります。

従来の営業主導マーケティングであるSLG(Sales-Led Growth)では、営業担当者だけが製品を販売するために必要な情報にアクセスできていました。さらに、売上は営業担当者のスキルによって大きく左右されてしまいます。しかし今は以下のような変化が起きています。

- 顧客の購買行動の変化:ユーザーは営業担当から説明を受ける前に、口コミやレビュー、トライアルを通じて製品を評価する傾向が強まっている

- SaaS市場の成長:SaaS型サービスの増加に伴い、シンプルかつ直感的に利用できる製品が求められている

顧客は、記事、ピアレビュー*1、比較を含むありとあらゆる情報に簡単にアクセスできるようになり、ツールを自分で試せるようになりました。エンドユーザーにはより多くの選択肢があるため、金銭的なコミットメントを求める前に価値を提供して、満足してもらうことが大切となります。

さらにPLGなら、営業人員を増やさずにプロダクトを活用して顧客を拡大できるため、低コストでスケール可能です。このような背景から、PLGが重要視されています。

*1 製品やサービスを、顧客や同業者といった第三者(ピア)が評価し、その評価や意見を共有する仕組み

PLGとSLGの違い

これまでは営業主導マーケティングである「セールスレッドプロダクト(Sales-Led Growth/SLG)が主流でした。これは「営業がプロダクトを売る」というスタイルのマーケティングですが、ここから脱却して、プロダクト内部に成長のための活動を埋め込んだのが、PLGです。

| 比較項目 | SLG(セールス主導) | PLG(プロダクト主導) |

| 主なアプローチ | 営業が価値を説明する | 製品の価値を体験させる |

| 顧客獲得 | 営業担当者による交渉 | 無料トライアル・フリーミアム |

| コスト | 営業チームの拡大が必要 | 比較的低コスト |

| 例 | 伝統的なBtoBソフトウェア | Zoom、Slack、Shopify |

営業がプロダクトを売る形式のSLGでは、例えば、「A」という商品を売るためには、営業担当者が商品について熟知し、見込み客に対して調べ上げ、興味を惹くようなアプローチ方法を考えていました。

SLGは、あくまでも「人(営業担当)」が主体となるマーケティングであり、成果はその人のスキルに左右されるといったことが起こってしまいます。

また、チームで動いている場合には、情報共有をしながらマーケティングを進めることがほとんどです。情報が共有されるのを待っていれば、臨機応変に対応できず、営業活動が遅れて、その間に競合他社への商品の導入を決めてしまう、といったことも起こってしまいます。

こうした人間主導のスタイルから離れ、効率的にプロダクトを売ることを目指すマーケティングがPLGです。PLGは、商品自体に、顧客に売り込むための仕組みが内蔵されているため、SLDのような営業活動が不要となります。チームへの情報共有なども不要となり、低コストで効果的な事業拡大が可能となるのです。

PLG(プロダクトレッドグロース)の流れ

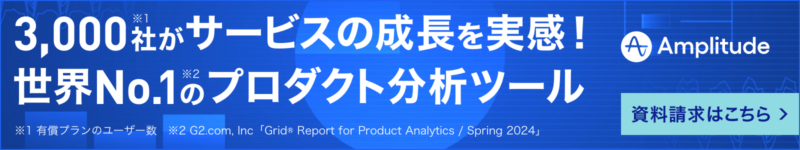

PLGと、従来のSLDの「プロダクト認知」から「顧客獲得」までの流れは、下記のようになります。

大きく異なる点であり、PLGで重要視されているのが「プロダクト使用までの速さ」です。

まず、認知した段階ですぐにサービスを体験してもらいます。実際に利用してもらうことで、魅力や性能、メリットをスピーディに伝えることが可能です。その後、見込み客に対して積極的な営業アクションを取る、または営業担当との直接的なやりとりを省いて導入してもらうために、「自然と続けて利用してもらうための仕組み」をプロダクトに埋め込みます。そうすることで、顧客にはスムーズなサービス体験を提供でき、企業側はコスト・工数を削減することが可能となるのです。

一方でSLDは、実際にサービスを体験してもらうまでに時間がかかり、その間に他社サービスと比較してしまったり、乗り換えを検討される原因となります。

また、McKinseyの報告によると、ミレニアル世代の44%がB2Bの営業において営業担当とのやりとりがないことを望んでいるため、B2Bで特にミレニアム世代をターゲットとしている場合には、従来の営業ではなく、続けて利用したくなる仕組みが特に重要となるでしょう。

ここまでPLGの流れを解説してきましたが、「理論は分かったけど、実際に自社でどう始めればいいのか?」と感じた方も多いのではないでしょうか。そこで、PLG導入を検討している企業様向けに、実践的なガイドライン資料をご用意しました。

以下より無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

PLG(プロダクトレッドグロース)のメリット

PLGのメリットは、コストを抑えて事業拡大を目指せる点です。ここまでにも述べている通り、事業拡大の要素がプロダクト自体に含まれているため、従来のSLDにおいて必要であった営業活動にかかる費用を抑えることができます。また、顧客獲得までにかかる工数も削減することができるため、その空いた時間とお金をもっと重要な作業へと割くことで、さらなる成長を目指すこともできるでしょう。

その他にも、顧客の利用状況に合わせて最適な提案が行えるのも大きなメリットです。顧客のアクションや、システムの利用状況に合わせて、例えば「〇〇の機能を使ってみませんか?」などの訴求を製品内で実施することで、有料プランへの誘導や、アップセルに繋がる選択を検討してもらえる可能性も高くなります。

また、PLGで顧客満足度が向上すると、結果的にLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。 無料ユーザーから有料ユーザーへ、そして長期継続ユーザーへと育成することで、一人あたりの収益性が大幅に改善します。

PLG(プロダクトレッドグロース)のポイント3つ

PLGでは、下記3つのポイントを抑えることが大切です。

①より質の良いプロダクトを用意する

まず何よりも重要なのは、より良いプロダクトを作ることです。

顧客に満足してもらって初めて製品を継続的に使用してくれるようになります。基本的にプロダクトレッドグロースでは、試用期間が設けられているなど、基礎機能は無料で使用できる場合が多いため、顧客はこの製品が役立つかどうか容易に判断できてしまいます。

そのため、質の良くない製品であれば、アップセルやクロスセルはなおさら、継続的な利用もしてもらえません。機能や、利用の障壁を低くするためにサポート体制を充実させるなどして、製品の価値を明確に提示できるようにしましょう。

②Call To Action(CTA)の整備

Call To Action(CTA)とは、顧客にある特定の行動を起こさせるように誘導することです。日本語では「行動喚起」と訳されます。例えば、ホームページを閲覧中のユーザーに対して、キャンペーンやクーポンを提示するポップアップやボタンを設置して購入へと誘導する、などがCTAです。

PLGの製品でも、同じ戦略が活用できます。

例えば、無料版を利用している顧客を有料契約に誘導したい場合、以下のような仕組みを取り入れることで効果的なアプローチが可能になります。

- 顧客の利用率をトラッキング し、一定の利用率に達したタイミングでアクションを実行

- 製品上で「この機能をもっと活用しませんか?」といったメッセージを表示 し、アップグレードを促す

- 営業担当者に通知が届くよう設定 し、適切なタイミングでアプローチを実施

上記のように、顧客の行動データを活用し、適切なタイミングで最適なメッセージを届ける ことで、自然な流れで有料プランへの移行を促すことができます。

この際、複数のプランを用意しておくことで、顧客は具体的に有料プランを利用するイメージができ、アップセルやクロスセルを検討しやすくなります。

このような顧客の行動に応じたCTA配信を自動化するには、MAツールの活用が効果的です。 MAツールの具体的な機能や活用方法、おすすめの製品については、以下の記事で詳しく解説しています。

③パーソナライズ(Personalize)

PLGを実施する際には、顧客一人一人に寄り添った提案をすることが重要です。ユーザーの利用状況や、傾向などのデータを取得できる仕組みと、それに応じた提案ができる仕組みがプロダクト内部に備わっていれば、顧客が求めるものを提供することができます。

顧客一人ひとりに適したマーケティング施策を打つ「One to Oneマーケティング」を行うことで、より製品に満足してくれるでしょう。

データには顧客自身でさえも気づいていない「真のニーズ」が隠されていることがあります。真のニーズを把握することで、顧客が本当に求めているものを提供できるようになるのです。

また、PLGにおいては、いかにして顧客に満足してもらえるかが大切となります。この際に重要となるのが、カスタマーサクセスです。カスタマーサクセスとは顧客を中心に考え、能動的に顧客の成功を共に実現する活動のことを意味しています。PLGは、SaaS型ビジネスで使用されることがほとんどのため、顧客が満足しなかった場合、容易に他社のサービスに移行できてしまうのです。

そのため、顧客が自社サービスに満足し、成功してもらえるような仕組みを取り入れることが大切となります。

One to Oneマーケティングやカスタマーサクセスについては、以下の記事でも解説しています。

PLG(プロダクトレッドグロース)を成功に導くMOATフレームワーク

PLGの成功を大きく左右する「MOAT」というフレームワークがあります。MOATは下記4つの頭文字からなる造語です。

・Market strategy(市場戦略)

・Ocean conditions (ブルーオーシャン/レッドオーシャン)

・Audience(意思決定者)

・Time-to-value(プロダクト理解までの時間)

それぞれの観点からプロダクトを整理することで、自社にとってPLGが最適な戦略であるかどうか判断することができます。

Market strategy(市場戦略)

MOATの「M」である市場戦略は、「プロダクト価格」と「プロダクトの優位性」の2つの観点から、4つのタイプに分類されます。その中でも、PLGに特に適しているのは ドミナント戦略 と ディスラプティブ戦略 です。

- ドミナント戦略

→ 既に市場にある製品よりも 低価格で、使いやすく、優れた機能 を持つプロダクトが採用する戦略。 - ディスラプティブ戦略

→ 既存のプロダクトと比べて 機能はシンプルだが、価格が大幅に安い プロダクトが採用する戦略。

どちらの戦略も、「低価格」かつ「シンプルで使いやすい」 という特長があるため、PLGに適していると言えます。

Ocean conditions (ブルーオーシャン/レッドオーシャン)

競合環境を示す「Ocean conditions」は、大きく 「レッドオーシャン」 と 「ブルーオーシャン」 の2つに分けられます。

PLGに適しているのはレッドオーシャンです。レッドオーシャン とは、市場が成熟し、競合が多く存在する領域のこと。以下のような特徴があります。

- 競争が激しいため、既存のプロダクトの不満や改善点が明確 になっている。

- 顧客は自分が何を求めているかを把握しており、課題を解決できる製品であればすぐに価値を感じやすい。

対して、ブルーオーシャンはPLGには向かない環境です。ブルーオーシャン は、まだ市場が成熟しておらず、競合が少ない領域のこと。以下のような特徴があります。

- まず、顧客にプロダクトの価値や導入メリットを理解してもらう必要がある。

- 潜在ニーズの発掘が必要で、価値を感じてもらうまでに時間がかかる ことが多い。

- そのため、プロダクトの魅力を即座に伝えるPLG戦略には不向き。

PLGは、すでにニーズが明確で、すぐに価値を実感できる市場(レッドオーシャン)でこそ効果を発揮する のです。

Audience(意思決定者)

導入の意思決定者を表す「Audience」は、「実際に体験してもらい、価値を感じてもらうこと」が大切なPLGにおいて非常に重要です。「プロダクトを体験する人=導入の意思決定者」である場合、PLG戦略は非常にうまく機能し、購入に直結する確率も高くなるでしょう。

一方で、体験する人と意思決定者が異なる場合には、決定者がプロダクトの価値を体験していないため、PLG戦略だけで導入に誘導するのは難しくなってしまいます。特に会社全体の課題解決に関わるプロダクトなどは、利用者一人の判断で導入を決定できないため、別のアプローチ方法を考える必要があるでしょう。

Time-to-value(プロダクト理解までの時間)

プロダクトを体験したユーザーが、その価値を感じるまでの時間が短ければ短いほど、PLGに適しているといえます。サインアップや初期設定などにより実際に利用するまでの時間が長いと、顧客が価値を体験する前に離脱してしまう原因となってしまうでしょう。

PLG(プロダクトレッドグロース)の成功事例:ZOOM

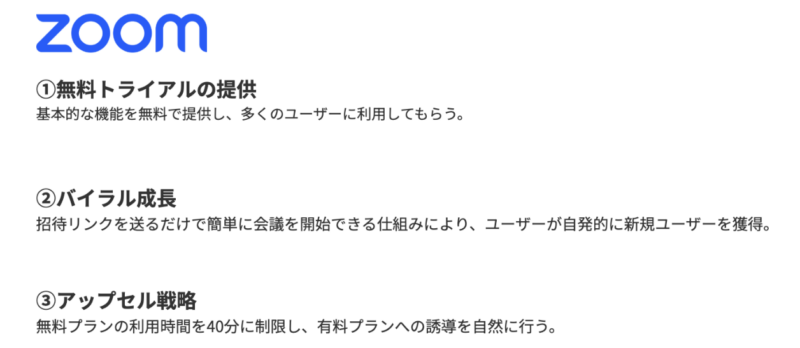

PLGの代表的な事例として挙げられる企業の一つにZOOMがあります。2020年から始まった新型コロナウイルスによってリモートワークが推奨されるなどして、オンラインミーティングは多く行われるようになりました。

例)ZOOMが行ったPLG施策

ZOOMは、基本無料で利用でき、招待URLを送るだけで簡単にミーティングを開催できる という手軽さが特徴です。さらに、高品質な通話 も強みの一つです。これらの利便性により、一度でも使ったことがある人なら、その価値をすぐに実感できる でしょう。

ZOOMがローンチされた当時、高画質で最大15まで同時接続できるWeb会議サービスは他にありませんでした。15人規模のミーティングを開く際にZOOMは必須となり、これは同時に、他の14人の新規ユーザーを一度に獲得できるということです。

さらに、無料版の最大利用時間は40分となっており、これは、最適な会議時間とされている45分よりも少し短くなっています。そうすることで、自然な流れでアップグレードへと誘導する仕組みを埋め込んでいるのです。

現在、ZOOMはビジネスシーンで欠かせないツールとなりましたが、その成功の背景には、無料で手軽に使える点、利便性、そして「顧客が顧客を呼ぶ仕組み」 を活用したPLG戦略がしっかりと組み込まれていることがわかります。

💡チェックシート付きの「PLG(プロダクトレッドグロース)ガイドライン資料」はこちら

まとめ

PLGとは、「プロダクトがプロダクトを売る」戦略のことです。マーケティングやセールスといった成長のために必要な活動をプロダクト内部に埋め込んだ、プロダクト自体が顧客を呼ぶ仕組みであると言えます。PLG戦略を成功に導くためには「より良いプロダクト」「CTA」「パーソナライズ」の3点を抑え、MOATの観点から自社製品を客観的に整理することが重要です。

しかし、PLGは単に「無料プランを作れば良い」というものではありません。

実際にPLGを導入しようとすると、以下のような疑問が生まれるはずです。

- 無料版と有料版の機能をどう分けるべきか?

- どのタイミングで有料プランを提案すべきか?

- 自社のプロダクトは本当にPLGに向いているのか?

- SLGから段階的に移行する方法はあるのか?

これらの疑問に答えるため、PLG導入のガイドライン資料を無料でご提供しています。

PLGの導入の章では、カスタマージャーニーの理解度チェックシート付!ぜひ以下フォームよりダウンロードしてご活用ください。

記事用スライド作成|GM部用-2024-11-05T165627.102.jpg)

💡PLG(プロダクトレッドグロース)ガイドライン

「PLG(プロダクトレッドグロース)ガイドライン」の資料をすぐにダウンロードいただけます。

PLGの導入の章では、カスタマージャーニーの理解度チェックシート付!