2025年9月17日(水)に、プロダクトアナリティクスを提供するAmplitude社とともに「Amplitude Tokyo Meetup – Supported by DearOne」を開催しました。

これまでDearOneでは、「Growth Meetup」と題してAmplitudeユーザー向けのイベントを独自に開催してまいりましたが、今回はAmplitude社とともに開催する初の試みとなりました。

当日は、Amplitudeをご活用中のユーザー様はもちろん、アプリやECサービスなどのグロースに取り組む多くのプロダクト担当・マーケティング担当者の皆さまにご参加いただきました。

本記事では、セッションの一部を抜粋した内容や会場の様子をご紹介してまいります!

イベントの概要

本イベントは、Amplitudeを活用されている企業のリアルな実践事例を学ぶとともに、Amplitudeユーザーの皆さまや、ユーザー行動データの活用に関心のあるプロダクト担当・マーケティング担当者同士が交流できる場として、定期的に開催しています。

日時:2025年9月17日(水)18:15〜19:30

会場:WeWork日比谷フォートタワー

イベントプログラム:

・セッション①

テーマ:施策成功率280%UP、CV10倍を実現したプロダクトアナリティクス

登壇者:株式会社LIFULL 井上洸太朗氏、株式会社DearOne麻野

・セッション②

テーマ:プロダクトアナリティクスにおける実践的なAI Agent活用

登壇者:Amplitude Analytics合同会社 青木隆夫氏

・交流会

施策成功率280%UP、CV10倍を実現したプロダクトアナリティクス

一つ目のセッションでは、株式会社LIFULLのプロダクトマネージャー 井上洸太朗氏と、当社のカスタマーサクセスマネージャー 麻野による対談形式で、Amplitudeを活用して大きな成果を上げたプロダクト改善の取り組みをご紹介いただきました。

LIFULLでは以前、Google Analyticsを中心に分析を行っていたものの、「データが活用されずに終わる」「分析結果が施策につながらない」といった課題がありました。その課題を解消するため、2022年にAmplitudeを導入しました。

「市場学習回数(PDCAの回数)」で加速する改善サイクル

そんなLIFULLの取り組みの核にあるのが、市場学習回数(PDCAの回数)という考え方です。

麻野|「市場学習回数」って、あまり聞き慣れないワードだと思うのですが、具体的に何を意味しているんですか?

井上氏|「PDCAの回数」のことですね。施策の成果は、「施策数 × 成功率 × 1施策あたりのインパクト」で決まると思っていまして。でもその中で、自分たちで確実にコントロールできるのは施策数だけなんですよ。

麻野|成功率とかインパクトって、やってみないとわからない部分も多いですよね。

井上氏|はい、だからまずは「たくさん試す」ことが大事だと思っています。分析って、仮説検証をたくさん回して、その結果から学んでいく。だから施策数を増やすことが、結果的に成功率やインパクトの向上にもつながっていくんです。

Amplitudeによって、仮説立ててセグメントを作って、検証してまでを一気通貫で回す体制が構築でき、まさに市場学習回数が回り始めました。

Amplitudeを活用した改善事例

こうした考え方が成果につながった具体例として紹介されたのが、LIFULL HOME’Sにおけるユーザーセグメントに応じた施策改善です。

麻野|成果につなげたという意味で特に印象に残っている事例ってありますか?

井上氏|はい。物件検索時の設定条件によるセグメント分析の事例は、すごく手応えがありましたね。「物件検索時に条件を設定していないユーザー」と「条件を細かく指定しているユーザー」で行動傾向がまったく異なっていました。

麻野|この事例では検索条件“A”の有無がキーだったんですよね?

井上氏|はい。条件を細かく指定して検索している人ほど“本気度”が高いんじゃないか、という仮説を立てたんです。実際に見てみると、検索条件“A”を入れたユーザーは、入れていない人に比べてCVが明らかに高かったんです。

そこから、「まだ検索条件を入れてない人たちに、設定してもらえるような導線を作れば、CVが上がるんじゃないか」という仮説につながり改善を行いました。

麻野|私も実際に物件を探すとき、エリアで探したり、金額で絞ったり、中古物件を見たりと、いろいろな条件で比較検討します。このようなユーザー行動を把握しようとすると相当な量のデータ分析が必要になると思います。そうしたN1レベルの分析を行う過程で、Amplitudeの使い勝手はいかがですか?

井上氏|スピード感が違いますね。あらかじめビューやフィルターを設定しておけるので分析の準備がしやすいですし、いろんなチャートを通じて「このユーザー層はどう動いているか」といったことをすぐに確認できます。そこからドリルダウンして、マクロな視点とミクロな視点を行ったり来たりしながら、Amplitudeの大きな強みだと思います。

井上氏|実際、ユーザーの行動の流れを見ていると、最初は3LDKのような広めの物件を見ていたユーザーが、途中から1LDKに関心を移したり、4,000万円台の物件を見ていた方が2,000万円台の物件を見始めるという行動があることもわかりました。

このような「ユーザーの揺れ」を、Amplitudeなら定量的に見えるので、幅広い物件を自然に案内するのは大事なんだなという気づきも得られました。

「ツールを使いこなす文化」が育つまで

LIFULLでは現在企画職、デザイナー、エンジニアなど200名以上がAmplitudeを活用し、職種を超えた協業体制が生まれています。

麻野|すごいですね、定着に向けた工夫もいろいろされたのですか?

井上氏|そうですね。 最初は手探りでした。どう使うのが正解なのか分からない時期もありましたが、成功事例が出てきたあたりから、グッと定着が進んだと思います。

具体的には「Amplitude勉強会」を開いたり、Amplitude社主催の「データモンスター」という分析コンテストに参加したり、遊び心も交えて盛り上げてきました。今では入社後にAmplitudeの使い方を学ぶのがオンボーディング研修の1つになっています。

麻野|分析コンテスト!それは楽しそうですね。

井上氏| はい。最初は、分析は得意な人だけがやるものという雰囲気もありましたが、このような取り組みもあって、誰でも仮説を持って、すぐ試してみるという文化ができた気がします。

麻野|本日は貴重なお話しありがとうございました!

日々の仮説検証が成果につながる。その積み重ねが、組織を成長に導いていることがリアルに伝わるセッションでした。

LIFULL様のAmplitude活用に関する取り組みは以下の記事もご覧ください。

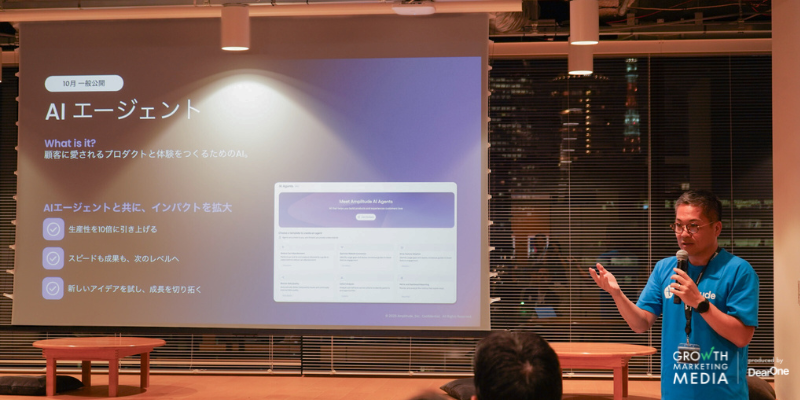

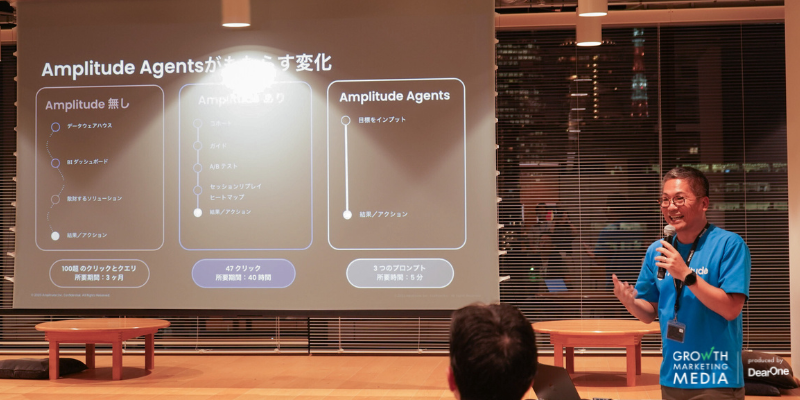

AIがインサイトを引き出す新機能「AIエージェント」とは

セッション後半では、Amplitude社の青木氏から、今秋リリースの最新機能「AIエージェント」について紹介されました。

このAIエージェントは、Amplitudeに蓄積されたユーザー行動データをもとに、自然言語での質問に対してAIが分析を行い、インサイトを提示してくれる機能です。

分析の民主化が、現場を変える

これまでAmplitudeが目指してきた世界観は、 「誰もがデータに触れ、仮説を立てて、すぐに検証できる状態」いわゆるデータ分析の民主化です。

実際、Amplitudeの導入によって、プロダクトマネージャーやマーケター、デザイナーなど、非エンジニアのメンバーでも自らユーザーセグメントを作り、仮説検証を行っています。

そして今回、新たに紹介された AIエージェントは、分析の民主化をさらに一歩先へと進める機能です。

- 最近CVRが下がっている理由は?

- アクティブユーザーが減っているセグメントはどこ?

と自然言語で問いかけるだけで、AIが自動的にデータを分析し、図やチャートとともに結果を提示してくれます。操作するのではなく、話しかけるだけで使えるようになったことで、より多くのメンバーが「気づき」や「発見」にアクセスできるようになります。

考える力は、あくまで人間の役割

AIエージェントの登場により、これまで人の手で行っていた分析業務が自動化され、工数が大幅に削減されます。

青木氏|AIは人間の仮説力を補完するものであって、代替するものではありません。AIがチームの一員になって、一緒に考えてくれるような存在になればいいなと思っています。

AIエージェントができるのは、あくまで「どこに注目すべきか」というヒントをくれることです。その結果をどう読み解くか、そこからどんなアクションを生み出すかは、人の思考と意思にかかっています。

分析スキルよりも、問いを立てる力や仮説を考える力の方がこれからは求められていくというお話が印象的でした。

AIエージェントによって、ツール操作に時間を取られるのではなく、本質的な思考や意思決定に集中できるようになる、AIを活用したプロダクトアナリティクスの可能性を感じられるセッションとなりました。

交流会

セッション後の交流会では、参加者同士や登壇者との間で自然と会話が生まれ、和やかな雰囲気の中でコミュニケーションが広がっていました。

「LIFULL様の事例についてもっと詳しく聞きたい」

「AIエージェントの活用方法を自社にも取り入れたい」

といった声も多く寄せられ、セッションでの学びを起点とした具体的な対話が交わされていました。参加者が互いの課題や知見を共有し合うことで、単なる聴講にとどまらない、実践的な学びの場となったことが印象的でした。

最後に

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました!DearOneでは、引き続き新しい知見や事例を共有し合えるような場を設け、継続的にイベントを開催してまいります。

また、本レポートを通じてAmplitudeにご興味をお持ちいただいた方へ

DearOneはAmplitudeの国内パートナーとして、導入から定着・活用の支援まで一貫してご支援しています。プロダクトグロースやデータ活用に課題を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

>>Amplitudeの資料請求はこちら

>>Ampitude導入に関するご相談はこちら